不登校になると突き当たる壁

川越不登校親の会の木本晃子さんが、大事なことを1枚にギュッとまとめてくれました。子どもを囲むみんなに読んでほしいです。

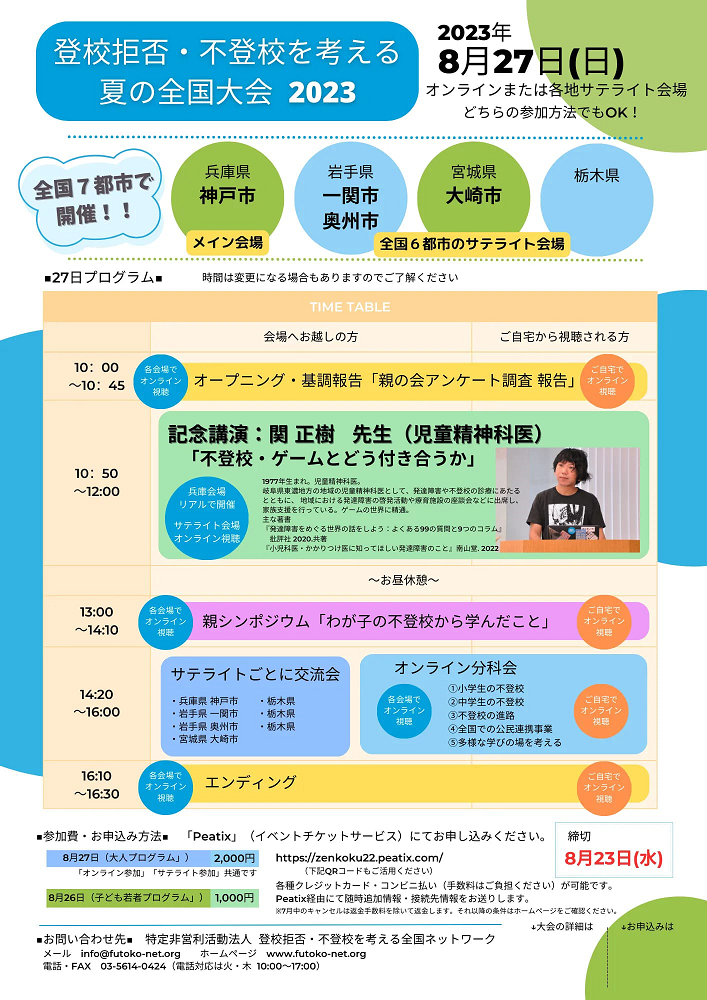

登校拒否・不登校を考える全国ネット夏の大会

今年もまもなく開催されます。わが家はこの大会に参加するのが夏の年中行事でした。ここでの出会いと学びから親も子どもも育ちました。

不登校・多様な学びを考える会in仙台

11月19日に街路樹の紅葉が美しい仙台に行ってまいりました。

竹内さんのお話、そして、みやぎネットワークの方々や参加者同士の交流、本当に有意義な時間でした。

下記は気仙沼のフリースペースつなぎ代表の中村みちよさんのフェイスブックからコメントをシェアさせていただきました。

「フリースクールスタッフ NPO 教育長と多彩な経歴をもち 海外の教育にも詳しい竹内さんの講演会

そして 後半の交流会

不登校の捉え方

子どもが真ん中とはどういうことか

子ども・家庭など個人の問題ではなくなっている

いじめの認知が小学校二年でピーク

幼稚園ではほとんど見られないいじめが

小学校に入ると急増する問題

子どもたちのストレスの過多

自死が増加している状況

警察と文科省の自死の発表数の違い

「不登校は子どもにとって最終段階」

再登校を目的にすべきではないこと

「校門タッチ」ならぬ「ドライブスルー登校」

出席の判断が曖昧

不登校調査に意味があるのか?

あえて距離をおく不登校の意義を捉え直す

子ども基本法

「選択と自己決定の自由を保障することが自由につながる」

フィンランドの教育

18歳になったとたん 子どもの個人的な情報は

親にすら知らされなくなる

「子どもは満たされれば満たされるほど自立は早くなる」

後半は グループに分かれての交流会

それぞれの立場から

日頃の悩みや疑問など出しあいながら

最後は竹内さんに こまやかに一つ一つについて

答えていただき さらに学びが深まりました」

竹内さんのお話の充実した貴重な資料が「多様な学びを共につくる・みやぎネットワーク」のホームページで公開されています。

みやネットのホームページは下記アドレスから。

https://tmiyanet.wixsite.com/mysite

最近のコメント